Frosinone

11.11.2024 - 19:00

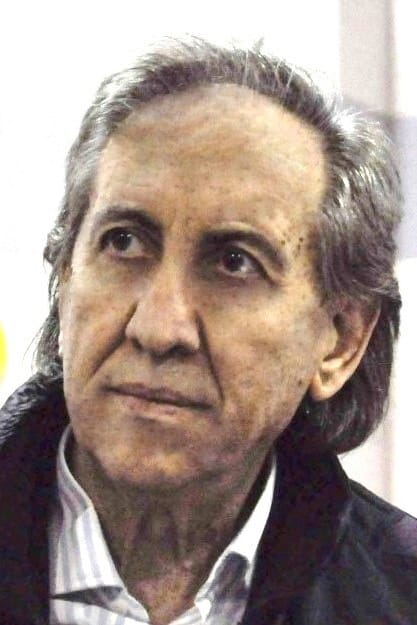

“Colpito alla schiena con un cacciavite”, “Studente accoltellato da un compagno”, “Minore ferito con una lametta”. Al centro delle cronaca ci sono, sempre più spesso, i giovani. Storie di violenza, ma anche di profondo disagio che raccontano una società che fatica a riconoscere se stessa, in cui spesso la solitudine diventa individualismo e desiderio di prevaricazione, quando non sfocia nella paura della vita stessa. Poco più di un mese fa un ragazzo ha deciso di togliersi la vita gettandosi da un cavalcavia, mentre soltanto la scorsa settimana una studentessa è scampata allo stesso destino grazie all’intervento tempestivo di un professore. Episodi, questi, che si sono verificati di recente soltanto in provincia di Frosinone ma che rispecchiano una realtà più ampia, in cui si assiste sempre di più a manifestazioni di inquietudine, disorientamento e normalizzazione della violenza. Perché ciò accade? E perché oggi più di ieri? Dove vanno cercate le responsabilità? E cosa possono fare gli adulti? A fornire un’analisi il dottor Fausto Russo, psichiatra, analista della comunicazione e formatore Irccs allo “Spallanzani” di Roma.

Dottor Russo, quali sono le ragioni che si celano dietro a fenomeni di questo tipo?

La percezione è che eventi di questo tipo fra i giovani siano in crescendo. Perché?

«Problematiche di tale portata richiedono un approccio complessivo, tale da coinvolgere famiglia, scuola, agenzie sociali, luoghi di cura. Il tutto all’interno di una cultura che sia capace, senza andare troppo lontano, di ridisegnare rapporti, ruoli, compiti, aspettative, stili di vita e di pensiero. Una cultura anche politica, capace di impegnarsi a costruire un tessuto sociale con caratteristiche più evidenti di comunità, capace di trasformare le incertezze individuali in risorse, prima personali poi collettive. Azione, questa, tanto necessaria nel momento attuale in cui è chiara la scomparsa o la forte diminuzione dei corpi intermedi in ambito famigliare. Le famiglie numerose degli anni scorsi, avevano un numero molto ampio di fratelli, sorelle, zii e cugini che entravano nella formazione e nello sviluppo dell’adolescente e gli facevano sentire la loro presenza. La crescita del ragazzo non era delegata solo alla scuola o ai genitori, ma a queste vere e proprie famiglie ampie. Parte dell’alienazione dei giovani contemporanei dipende dalla evidente scarsezza del numero molto limitato di figura fisiche, concrete, di cui possono disporre. Queste figure intermedie si erano conquistate una certa familiarità ed un certo diritto a coinvolgersi nella vita della persona in crescita, che poteva confrontarsi e anche sanamente scontrarsi con loro. In questo tipo di costruzione sociale, si era creato un vero e proprio sistema di protezione, una vera e propria rete sociale che, anche se con componenti di indubbio conservatorismo ed arretratezza, riusciva a farsi percepire come presente.

A questo proposito, possiamo affermare che viviamo un’epoca di contrasti, in cui le persone, e i giovani in primis, sono sempre più connesse, virtualmente, ma sempre più isolate nella quotidianità?

«Possiamo parlare di uso improprio del web, che non va demonizzato, ma spesso diventa la scusa per non entrare in contatto. La domanda è banale, retorica: quanti dei mille amici, e davvero toccano la tua intimità, riscaldano il tuo cuore, sono vicini, arrivano dentro di te? Lì, nel web, si riesce a non sentirsi soli, tanto da potersi permettere anche atti esibizionistici, spettacolari, roboanti, come se attraverso queste esibizioni si cercasse la prova del proprio valore. Ma non c’è quella tenerezza dell’intimità di cui il cuore ha bisogno per nutrirsi, per stabilire una relazione».

La rete del mondo digitale quindi sostituisce, male, la rete sociale?

«Esattamente. L’adolescente si trova privo di questa rete di contenimento sociale, con la concomitante paradossale contrazione degli spazi di aggregazione proprio in un’epoca che si dichiara promotrice di comunicazione e di relazioni».

Che ruolo gioca la famiglia?

«Una significativa criticità è rappresentata dalla fondamentale incompetenza emotiva ed educativa delle figure genitoriali, troppo sbilanciate sull’esonerare i figli da compiti appena più impegnativi, nella consolatoria illusione di preservarli da frustrazioni e di proteggerne fallimenti e contrarietà. Questi genitori, per i quali oggi appare proprio necessaria l’attivazione di una cultura educativa, non fanno altro che rendere i figli più fragili e vulnerabili. Nel momento in cui il genitore protegge il figlio perché crede che questo serva a preservarlo dai draghi, dai mostri del mondo, fa sì che il ragazzo cresca nella dipendenza affettiva. Quindi, dipendendo dal genitore, sapendo che c'è qualcuno che sceglie e fa per lui, il figlio non si responsabilizza. Se ti proteggo, se non ti faccio far nulla, ti sottraggo uno degli aspetti più importante della vita, che è lerrore, la caduta. Se non permetto al figlio di cadere, di sbagliare, non gli permetto di trasformare l’errore in esperienza. Gli adolescenti, così, sviluppano forme di marcata dipendenza affettiva: cresciuti nel recinto di un amore genitoriale assoluto e incondizionato, quando entrano, poi, in una relazione più intensa, come quella dei primi amori, che deve ogni volta essere confermata, si perdono e fanno fatica a ritrovarsi. Non si riescono a stabilire relazioni sane e creative con l’altro anche perché ne temono il giudizio che potrebbe smascherare la loro fragilità, e allora si cerca il gruppo che diventa lo spazio per darsi forza, in maniera evidentemente illusoria, e coprire la propria fragilità con la spavalderia. Salvo, poi, impiegare la spavalderia per rivolgerla verso coetanei percepiti come più deboli, laddove il compiere verso di loro atti di sopraffazione dovrebbe dare false e illusorie rassicurazioni che si è, invece, forti. In questo senso, il violento esprime l’identità di un timoroso permanente che copre la sua inadeguatezza con comportamenti di dominio. Dal dominio, il passo verso la sopraffazione è breve».

Quale approccio bisogna adottare di fronte ai segnali di disagio dei ragazzi?

«Di fronte alla constatazione di un disagio psichico, va detto che è dannoso, da parte dei genitori, far passare il bisogno d’aiuto come una imposizione “Devi andare dallo psicologo, ti ci accompagno io”. Quando, in un vuoto identitario, ci si appoggia alla mente dell’altro e non lo si trova, la disperazione è enorme. I giovani, di massima, sono disposti a farsi aiutare, perché percepiscono il peso del disagio e intuiscono che la corretta terapia riesce a trasformare la rassegnazione e lo sconforto, come pure la rabbia e l’aggressività in narrazione, non in azione, che può essere violenta sia verso sé stessi che verso altri. La terapia, insomma, insegna a stare nella relazione, piuttosto che nell’azione, spesso indiscriminata, confusa, esibizionistica. Per puntare alla competenza, non alla potenza».

In Ciociaria c’è una copertura sufficiente di professionisti che operano in questo ambito?

«L’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, calcola che la popolazione della provincia di Frosinone richiederebbe circa 40 psichiatri, compresi quelli da impiegare nei servizi ospedalieri e circa 20 neuropsichiatri infantili. Ne è presente, invece, un numero di gran lunga inferiore alla metà, con i Centri di salute mentale in grande affanno. Effetto diretto della politica dei tagli alla Sanità, con l’Italia che investe in salute mentale il 2.8% del pil, fortemente distanziata da Stati più organizzati. Seppur all’interno di una tale vistosa deficienza, possiamo meritoriamente osservare la presenza sul nostro territorio di un Centro di prevenzione del disagio giovanile, mirato alla promozione della salute, all’accoglienza, cura e riabilitazione sociale del giovane in difficoltà, che qui viene guidato verso la costruzione di una identità più delineata ed un funzionamento più attivo. Conducono le attività del Centro, presso la Asldi Pontecorvo, le psicoterapeute Sonia Colatosti e Serenella Gagliardi».

Edizione digitale

I più recenti

Ultime dalla sezione